重组蛋白(recombinant protein)的表达与纯化是现代分子生物学和生物制药研究的重要环节。自 20 世纪 70 年代重组 DNA 技术问世以来,人类已经能够在异源宿主细胞中高效表达目标基因,并通过适当的工艺优化获得功能性蛋白。这一技术不仅推动了基础生命科学研究的发展,还广泛应用于药物研发、疫苗制备、工业酶工程以及结构生物学等领域。

目前,常用的重组蛋白表达系统主要包括:原核表达系统(以大肠杆菌为代表)、酵母表达系统、昆虫细胞/杆状病毒系统、哺乳动物细胞系统以及无细胞蛋白合成系统。

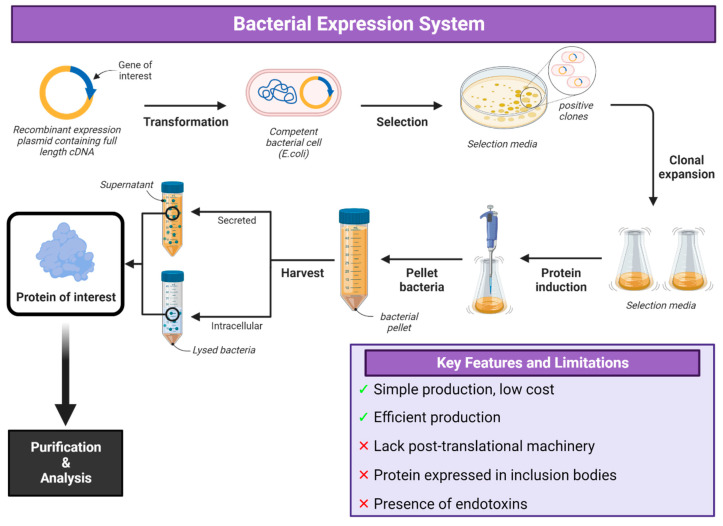

一、大肠杆菌表达系统

大肠杆菌 (Escherichia coli) 是最经典的原核蛋白表达宿主。通过高效启动子(如 T7 启动子)驱动转录,并利用成熟的载体系统(如 pET 系列),研究人员可以在短时间内获得高水平蛋白产物。

大肠杆菌系统表达优势

* 表达速度快,产量高。

* 操作简便、成本低廉,适合大规模生产。

* 基因操作与宿主菌株资源丰富。

局限性

* 缺乏真核翻译后修饰,难以表达复杂蛋白。

* 容易形成包涵体,需进行变性复性处理。

* 对膜蛋白及多亚基复合物表达能力有限。

应用实例

大肠杆菌常用于表达研究级蛋白质,如结构生物学所需的可溶性片段,或生产工业级酶制剂。重组人胰岛素,这是第一个基因工程药物,在大肠杆菌中大规模表达后成功上市,开启了生物制药新时代。此外,干扰素与重组生长激素等药物也依赖该系统生产,展示了其在工业化中的价值。

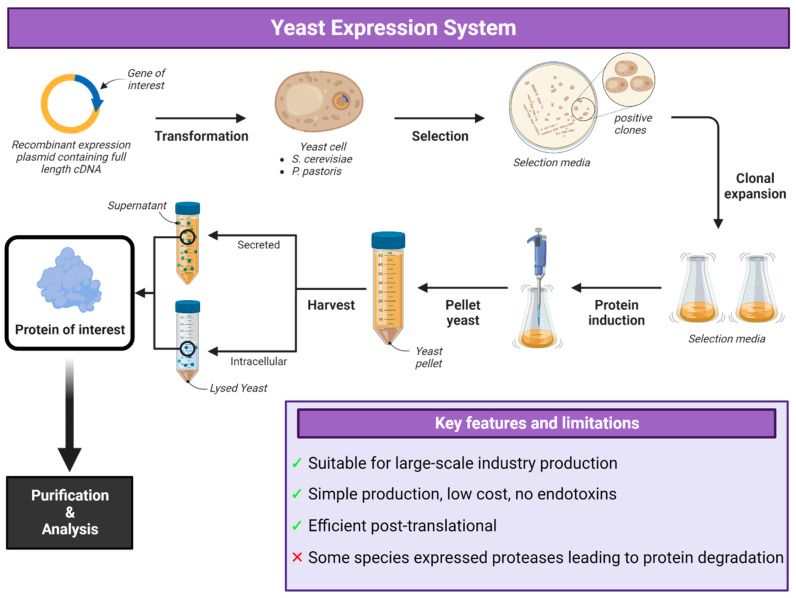

二、酵母表达系统

常见的酵母宿主包括酿酒酵母 (Saccharomyces cerevisiae) 与毕赤酵母 (Pichia pastoris)。其中毕赤酵母因其强启动子(如 AOX1)和分泌表达能力,成为应用最为广泛的系统之一。

酵母表达系统优势

* 属于真核系统,可形成二硫键和部分糖基化修饰。

* 表达量较高,工艺成熟,发酵规模可达工业化水平。

* 能够将蛋白分泌到培养基中,简化纯化过程。

局限性

* 酵母的糖基化模式与哺乳动物差异显著,可能改变蛋白功能或免疫原性。

* 表达水平受宿主基因整合位点和诱导条件限制。

应用实例

常用于疫苗抗原、抗体片段及工业酶的生产。例如乙型肝炎疫苗中的表面抗原蛋白即采用酵母系统生产。除疫苗外,毕赤酵母还被用于工业酶的生产,如植酸酶和木聚糖酶,为饲料工业提供经济高效的酶制剂。

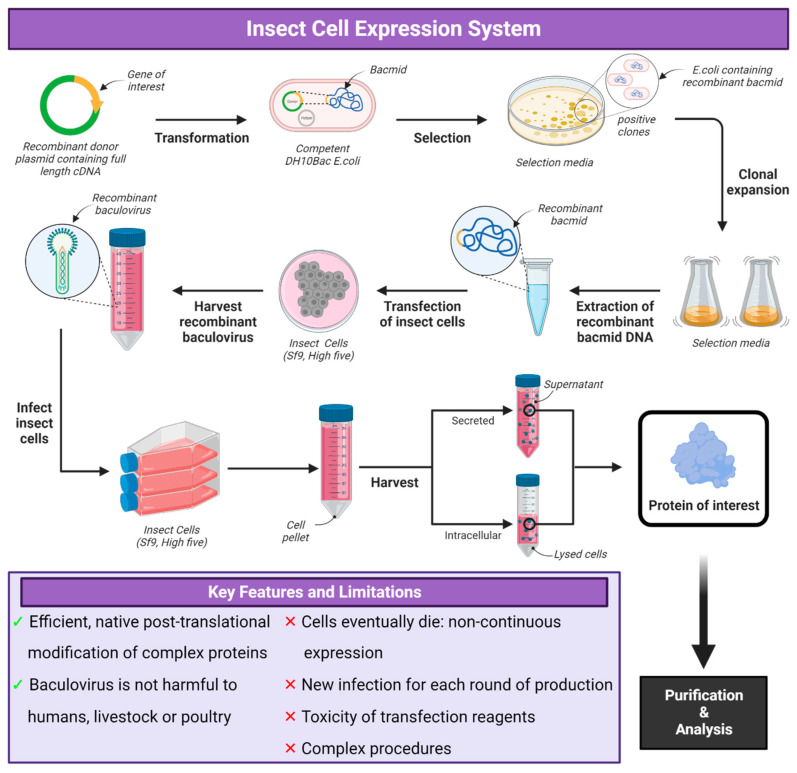

三、昆虫细胞/杆状病毒表达系统

昆虫细胞表达系统依赖杆状病毒载体(Baculovirus),通过感染 Sf9、Sf21 或 High Five 等细胞系实现高水平表达。该系统能够生产复杂真核蛋白,包括多亚基复合物。

昆虫细胞/杆状病毒表达系统优势

* 能进行较完整的翻译后修饰。

* 表达水平高,适合大规模培养。

* 可有效表达大分子或复杂构象蛋白。

局限性

* 糖基化模式与哺乳动物细胞不同。

* 系统构建周期较长,成本较高。

应用实例

该系统已被应用于人乳头瘤病毒(HPV)疫苗以及病毒样颗粒(VLP)的制备。此外,GPCR 等复杂膜蛋白也常在该系统中表达,为结构生物学研究提供关键材料。

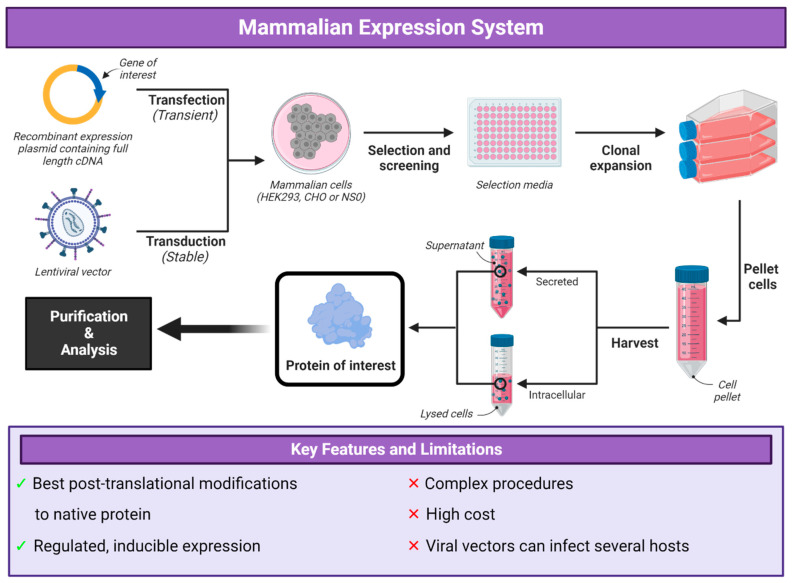

四、哺乳动物细胞表达系统

哺乳动物细胞(如 CHO、HEK293)能够提供最接近人体细胞的翻译后修饰环境,是目前生产治疗性蛋白和单克隆抗体的主流系统。

哺乳动物细胞表达系统优势

* 可进行完整的翻译后修饰(糖基化、磷酸化等)。

* 蛋白折叠与分泌途径接近天然状态。

* 适合生产对结构与修饰要求极高的治疗性分子。

局限性

* 表达周期长,成本高。

* 表达水平相对有限,依赖工艺优化。

应用实例

该系统广泛应用于单克隆抗体、细胞因子、融合蛋白和激素类药物的生产,例如利妥昔单抗(Rituximab)和曲妥珠单抗(Trastuzumab)等单克隆抗体均在 CHO 细胞中生产,保证了正确的糖基化和稳定性。另一代表性产品是促红细胞生成素(EPO),其在 CHO 细胞的表达确保了临床所需的半衰期和活性。

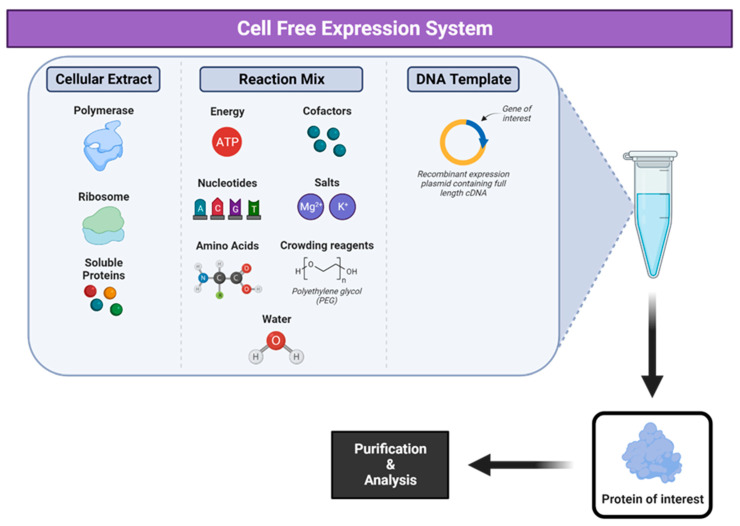

五、无细胞蛋白合成系统

无细胞系统通过利用裂解液(如大肠杆菌、小麦胚芽、兔网织红细胞)在体外直接进行转录与翻译,从而绕过细胞培养环节。

无细胞蛋白合成系统优势

* 表达速度极快,适合高通量实验。

* 可表达细胞内有毒或不稳定的蛋白。

* 体系灵活,可外加辅因子进行修饰研究。

局限性

* 成本高昂,产量有限。

* 修饰能力受限,难以满足所有真核蛋白需求。

应用实例

广泛用于蛋白质结构功能研究和药物筛选,尤其适合毒性蛋白的快速表达。同时,该系统结合高通量平台被用于候选蛋白的快速筛选,并在新发传染病抗原研究中显示出快速响应的潜力。

选择合适的系统需综合考虑以下因素:

1. 蛋白性质:如分子大小、是否需修饰。

2. 应用需求:研究级还是临床级。

3. 生产规模:实验室研究还是工业化生产。

4. 成本与周期:科研经费或产业投入的限制。

重组蛋白表达系统是连接基础研究与应用转化的关键技术。不同系统各具优势与不足,研究者需根据蛋白特性与实际需求合理选择。随着技术进步,未来更高效、低成本且具备精确修饰能力的新型系统有望出现,从而推动生物医药与产业应用的持续发展。